評論丨人民幣國際化水平穩步提升

今年年初以來,這一人民幣匯率形成機制就曾多次穩定市場預期。包括5月27日和7月24日,在岸與離岸人民幣均強勢逼近7.01大關。從原因來看,上半年人民幣強勢升值的背後,是國際市場上認為我國貿易順差意味著人民幣被低估,以及中美貿易談判會以人民幣升值為結局的預期所致,但這種觀點值得商榷,首先人民幣被低估的理由顯然並不充分。

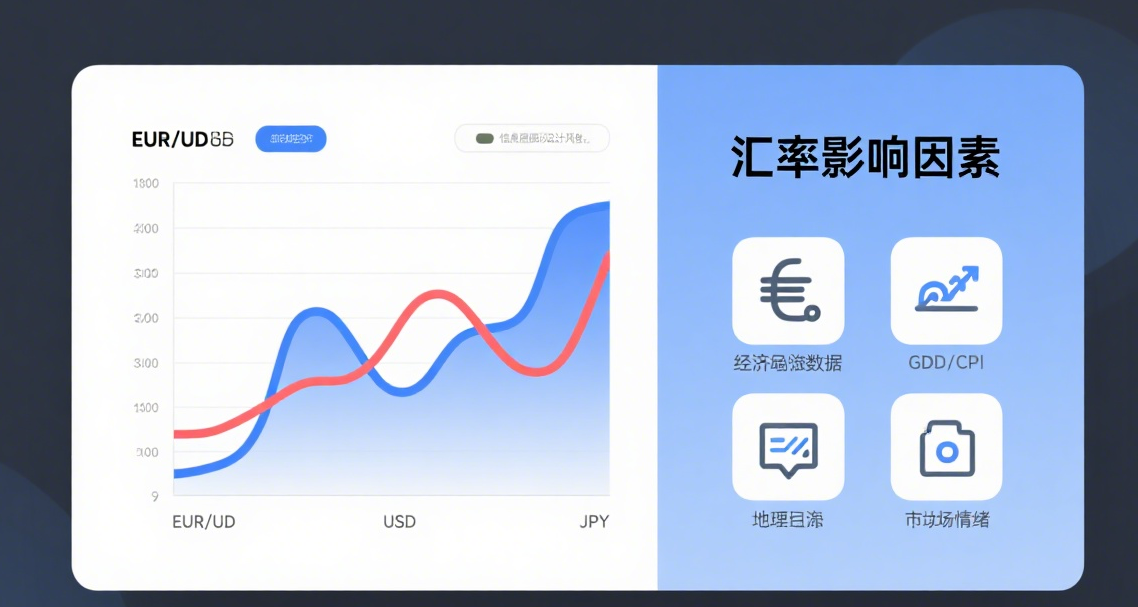

眾所周知,按照開放條件下的宏觀經濟學分析框架,我國對外部門貿易順差似乎能夠支撐人民幣匯率升值的判斷。但當前我國對內部門物價指數偏低,導致GDP平減指數(未剔除價格變動的GDP與剔除價格變動的GDP之比)多個季度同比負增長,為了緩解這一經濟運行的負產出缺口,人民幣匯率適度浮動顯然才是佔優策略。

其次,認為中美之間會簽署一個類似於「廣場協議」,施壓人民幣升值之類的判斷更是臆想。最新消息顯示,中美將關稅「休戰期」延長了90天。中美貿易談判左右不了人民幣匯率市場化改革的進程。

實際上,雖然匯率的形成機制錯綜複雜,但在國際金融學科也有一個普遍共識,那就是沒有任何一種匯率安排適合一個國家的所有時期。對於一個大國經濟體來說,根據經濟發展的階段性需要和現實的內外部條件約束,「以我為主」才是最優。

所以對於人民幣匯率形成機制來說,如何進行動態的調整以更好滿足我國經濟發展階段的需要就成為了一道必答題,尤其是在本輪美聯儲加息週期中,市場主體基於中美利差而選擇的「資產美元化+負債本幣化」財務操作,不僅對人民幣匯率保持穩定形成了較大壓力,也影響了國內貨幣政策的傳導效果。這也再次說明,人民幣匯率形成機制依然還有繼續完善的空間。

可以預計的是,在推出外匯期貨、期權等更多匯率避險工具,滿足企業套期保值需求的基礎上,逐步放寬波動幅度限制,引入更多非銀金融機構參與銀行間外匯市場,有序開放資本賬戶,都可能是接下來匯率形成機制市場化改革的方向。